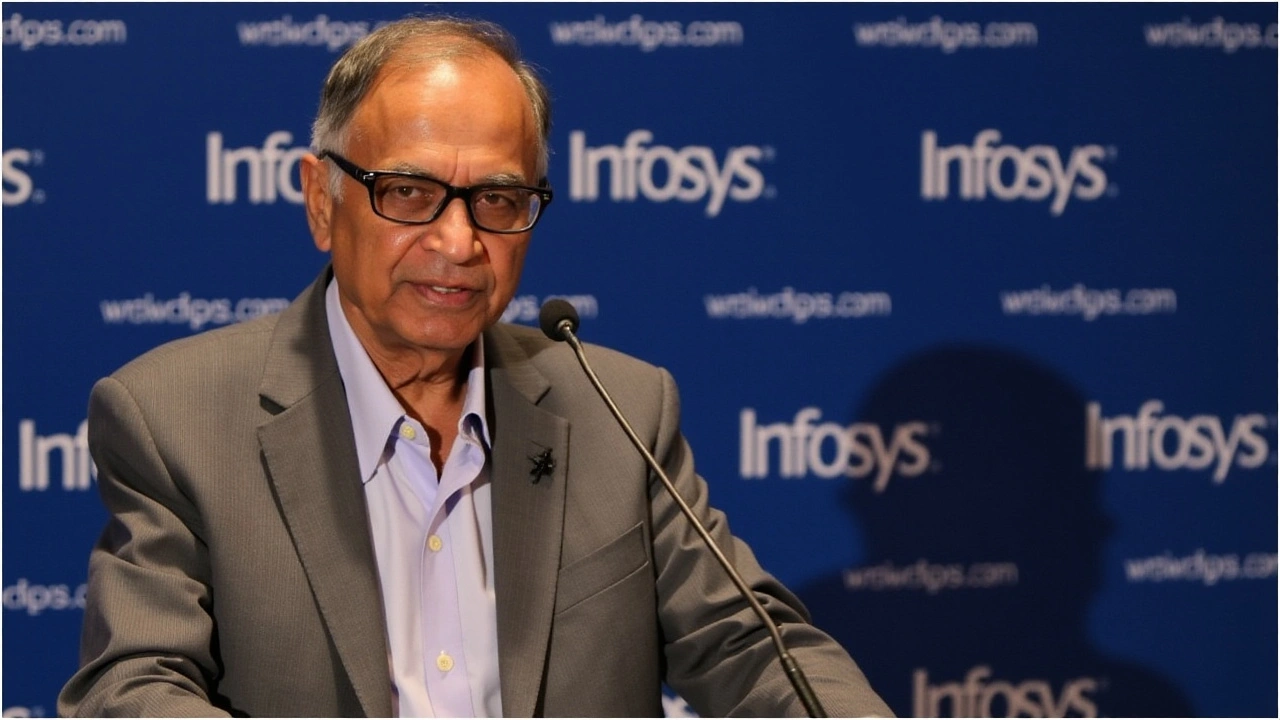

नारायण मूर्ति की कार्य-जीवन संतुलन पर आधारित कठोर राय

इन्फोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने कार्य-जीवन संतुलन की अवधारणा के खिलाफ अपनी राय को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि देश की प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए कठिन परिश्रम और त्याग अत्यंत आवश्यक हैं। मूर्ति ने यह वक्तव्य अमेरिका के CNBC Global Leadership Summit के दौरान दिया। उन्होंने विशेषकर 1986 में भारत के छह-दिवसीय से पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह में बदलाव पर अपने निराशा व दुख को साझा किया।

मूर्ति ने यह स्पष्ट किया कि उनकी राय में कोई भी विश्व योगदान सिर्फ कार्य समय के साथ नहीं किया जा सकता है। वह बताते हैं, "मुझे खेद है, मैं अपने इस विचार को अपनी कब्र तक ले जाऊंगा।" उनका मानना है कि भारतीयों को 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए ताकि देश महान उन्नति की ओर बढ़ सके।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्य घंटे से प्रेरणा

नारायण मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे कार्य घंटों की चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के समर्पण से प्रेरणा मिलती है। उनका कहना है कि भारत के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं और समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन चुनौतियों से निपटने में योगदान कर सकता है।

मूर्ति ने इस सिलसिले में के वी कामथ का भी उल्लेख किया। कामथ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेस के स्वतंत्र निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य-जीवन संतुलन पर ध्यान देने की बजाय अधिक काम करने की जरूरत है।

कड़ी मेहनत और त्याग का महत्व

नारायण मूर्ति अपने करियर के दौरान 14 घंटे प्रति दिन, सप्ताह के साढ़े छह दिन काम करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अनुसार किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या प्रतिभा का कोई महत्व नहीं होता यदि वह कड़ी मेहनत न करे। उन्होंने जर्मनी और जापान के उदाहरण दिए, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया। उनके अनुसार, इन देशों ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही यह सब संभव किया।

मूर्ति का मानना है कि आज के भारतीय युवाओं के पास भी यही जिम्मेदारी है कि वे कड़ी मेहनत करें और भारत की प्रगति में योगदान दें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह न केवल देश की आंतरिक प्रगति बल्कि वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए भी आवश्यक है। उनकी इस राय से यह स्पष्ट होता है कि वे कार्य-जीवन संतुलन की अवधारणा को बहुत हद तक कार्य के बाधक मानते हैं।

priyanka k

नवंबर 15, 2024 AT 16:36ओह, वाह! नारायण जी की यह 70‑घंटे‑प्रति‑हफ़्ते की पवित्र सिद्धान्त तो जरा भी शर्मनाक नहीं लगती 😏। ऐसा लगता है जैसे बोरियत को मिटाने के लिये, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। बिल्कुल, हर भारतीय को इस 'महान' परिश्रम की मोहर पर मोहर लगानी चाहिए।

sharmila sharmila

नवंबर 15, 2024 AT 17:26हाय, बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन थोडा और डिटेल में समझा तो क्या अच्छा रहेगा 😂। मेरा मानना है कि काम‑के‑साथ थोड़ा‑बहुत रेस्ट भी होना चाहिए, नहीं तो थकान से सब बिगड़ जाएगा।

Shivansh Chawla

नवंबर 15, 2024 AT 18:33देश के अभूतपूर्व विकास के लिये यह आवश्यक है कि हम भारत की प्रोजेक्टेड ग्रोथ मीट्रिक को 100% एन्हांस करें, अन्यथा आधुनिकीकरण का कोई अर्थ नहीं। कार्य‑जीवन संतुलन जैसा फालतू सिद्धान्त सिर्फ़ ग्लोबलाइज्ड एलिट की मनपसंद टेक्नीक है, जो भारतीय कामकाजी वर्ग को कमजोर बनाता है। हमें 70‑घंटे वाला हाइब्रिड टाइप शेड्यूल अपनाना चाहिए, जिससे 'हैड्रोनिक प्रोडक्टिविटी' राज करेगा। राष्ट्रीय गौरव के लिये इस जज्बे को अपनाए बिना हम कोई भी ग्लोबल कन्करेंस में टिक नहीं पाएँगे।

Akhil Nagath

नवंबर 15, 2024 AT 19:23सच्चे दार्शनिक की दृष्टि से देखें तो श्रम का अनंत परिपथ आत्मा के परिपूर्णता की ओर ले जाता है, परन्तु यह भी सत्य है कि अति‑परिश्रम मानवता की मूलभूत गरिमा को क्षीण कर देता है 🙃। नैतिक दायित्व यह है कि हम व्यक्तिगत और सामुदायिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करें, जबकि राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखें। अतः, एक अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण ही नैतिक एवं सामाजिक प्रगति का मूल आधार हो सकता है।

vijay jangra

नवंबर 15, 2024 AT 20:30भारत की आर्थिक यात्रा में कड़ी मेहनत का योगदान निःसंदेह अहम रहा है।

परन्तु यह भी सच है कि लगातार थकान और समय की कमी से कई प्रतिभाएँ बाहर हो जाती हैं।

इसलिए कार्य‑जीवन संतुलन को मात्र एक ‘त्रेंड’ नहीं, बल्कि एक आवश्यक नीति मानना चाहिए।

उचित विश्राम से मस्तिष्क की रचनात्मक क्षमता बढ़ती है, जिससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।

कंपनियाँ जब कर्मचारियों को लचीले घंटे देती हैं, तो उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

इसका एक प्रमुख उदाहरण है आईटी सेक्टर, जहाँ हाइब्रिड मॉडल ने परियोजना की डेडलाइन को सरल बनाया।

साथ ही, परिवार के साथ समय बिताने से सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिये लाभकारी है।

यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत सुख‑संतुष्टि को बढ़ाता है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकत्व को भी उन्नत करता है।

सच्ची प्रगति के लिये हमें काम‑और‑जीवन के बीच ‘सुलभ पुल’ बनाना आवश्यक है।

सरकार के लिये यह एक अवसर है कि वह कार्य‑सप्ताह को पुनः मूल्यांकन करे और लचीले विकल्प प्रस्तुत करे।

छोटे‑और‑मध्यम उद्यमों को भी इस दिशा में प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वे अपने कर्मचारियों को बेहतर वातावरण दे सकें।

ऐसा करने से उद्यमी संस्कृति में नई ऊर्जा भर जाएगी और हमारे युवाओं की रुचि भी बनी रहेगी।

अंत में, यदि हम एक सच्चा संतुलन स्थापित कर सकें, तो 70‑घंटे का बोज़ नहीं, बल्कि आनंदपूर्ण उत्पादन होगा।

यह न केवल हमारे देश को वैश्विक मंच पर चमकाएगा, बल्कि हर भारतीय को गर्व से जीने का अवसर देगा।

तो चलिए, मिलकर इस सकारात्मक बदलाव को अपनाएँ और एक स्वस्थ, उत्पादक और खुशहाल भारत का निर्माण करें!